L'essentiel à retenir : Le kimono incarne un héritage né de l'influence chinoise et de l'identité japonaise. Dès le IVe siècle, le code Yōro (718) imposa la fermeture de gauche à droite. Ses motifs et couleurs évoquent mythes et saisons. Découvrez notre collection de kimono femme et de kimono homme, témoins d’un héritage japonais.

Quelle est l’origine du kimono, cet icône du patrimoine japonais qui captive par son raffinement millénaire ? Derrière ses plis se cache une histoire riche, où l’influence chinoise des dynasties Han et Tang se mêle aux codes de la cour impériale, comme le code vestimentaire Yoro imposant la fermeture de gauche à droite. Du kosode, sous-vêtement de l’aristocratie Heian, à sa métamorphose en vêtement traditionnel japonais sous l’ère Edo, ce symbole d’élégance a absorbé l’art de vivre nippon. Découvrez comment symbolique des couleurs, motifs saisonniers et évolution de l’obi en ont fait un témoin vivant de l’âme japonaise, entre tradition et modernité.

- Le kimono, bien plus qu’un vêtement : une icône culturelle

- Aux sources du kimono : l'influence chinoise des premières ères

- L'émergence du kosode : la naissance d'un style purement japonais

- Du kosode au kimono : l'âge d'or de la période Edo

- Au-delà de la forme : la symbolique des couleurs et des motifs

- L'origine du kimono en bref : un héritage à porter

Le kimono, bien plus qu’un vêtement : une icône culturelle

Élément central de l’imaginaire collectif, le kimono incarne une élégance intemporelle et un attachement profond à la culture japonaise. Derrière ses lignes fluides et ses motifs délicats se cache un héritage millénaire, façonné par des échanges culturels et des évolutions sociales. Ce vêtement traditionnel japonais n’est pas seulement un symbole d’élégance : il est le reflet d’une identité nationale en constante métamorphose, où chaque pli raconte une histoire ancienne.

Le kimono, de forme basique en « T » et porté croisé sur le devant, tire son nom du japonais « chose que l’on porte sur soi » (« kiru » pour porter, « mono » pour chose). À l’origine, ce terme englobait tous les vêtements, avant de se spécialiser au fil des siècles pour désigner spécifiquement cette robe emblématique. Sa transformation linguistique révèle une évolution parallèle à celle de sa fonction : du quotidien à la cérémonie, d’un sous-vêtement à un symbole d’élégance universel.

![]()

Aux sources du kimono : l'influence chinoise des premières ères

L'héritage des dynasties chinoises

Derrière l'élégance intemporelle du kimono se cache une histoire mêlant influences lointaines et adaptation locale. Comment un vêtement né sous l'impulsion chinoise est-il devenu l'emblème de l'identité japonaise ? La réponse réside dans les échanges culturels entre les deux pays.

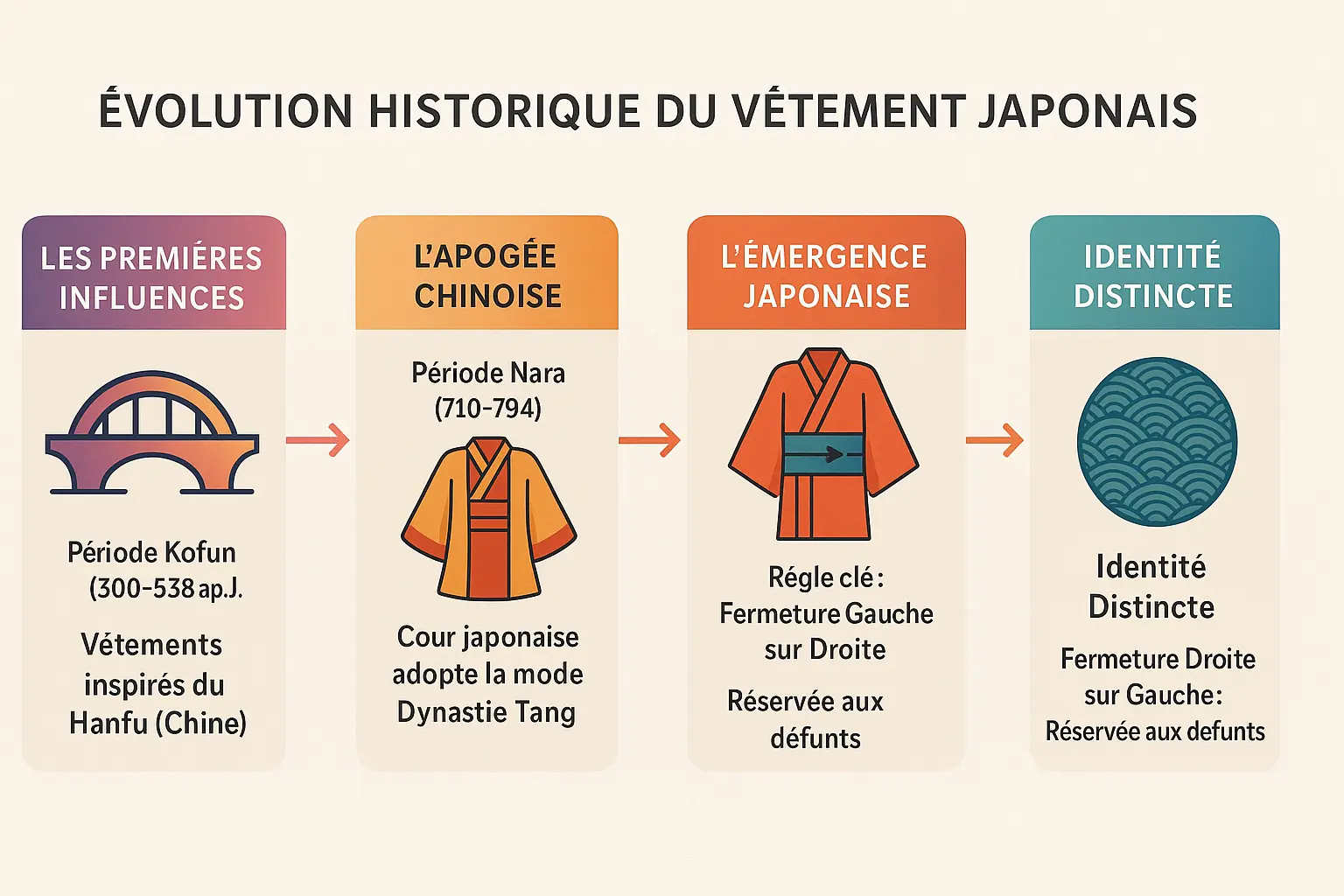

Dès la période Kofun (300-538 ap. J.-C.), les premières formes de vêtements ressemblant au kimono moderne apparaissent au Japon. Ces tenues, venues de Chine via des émissaires et des immigrants, s'inspirent du hanfu, vêtement traditionnel de la dynastie Han. Les représentations de dirigeants ou de prêtresses de l'époque montrent des robes rappelant les styles chinois.

L'impact de la dynastie Tang se renforce durant la période Nara (710-794). La cour impériale japonaise adopte alors les modes chinoises avec ferveur. Les robes à col croisé et les jupes portées par-dessus les tuniques, typiques de la Chine, deviennent courantes. Ces éléments posent les bases d'une esthétique vestimentaire partagée.

L'instauration d'un code vestimentaire japonais

Un tournant décisif survient en 718 avec le code vestimentaire Yoro. Ce texte établit une règle fondamentale encore en vigueur : croiser les cols de gauche à droite. Cette convention, contrairement à la fermeture inverse réservée aux défunts, marque l'ancrage profond de ce geste dans la culture japonaise.

Ce code vestimentaire crée une identité propre au Japon, tout en conservant l'héritage chinois. Cette subtilité reflète parfaitement l'équilibre entre tradition et transformation qui caractérise l'évolution du kimono. En instituant une norme précise, le Japon pose les premières pierres de ce qui deviendra un symbole national.

L'émergence du kosode : la naissance d'un style purement japonais

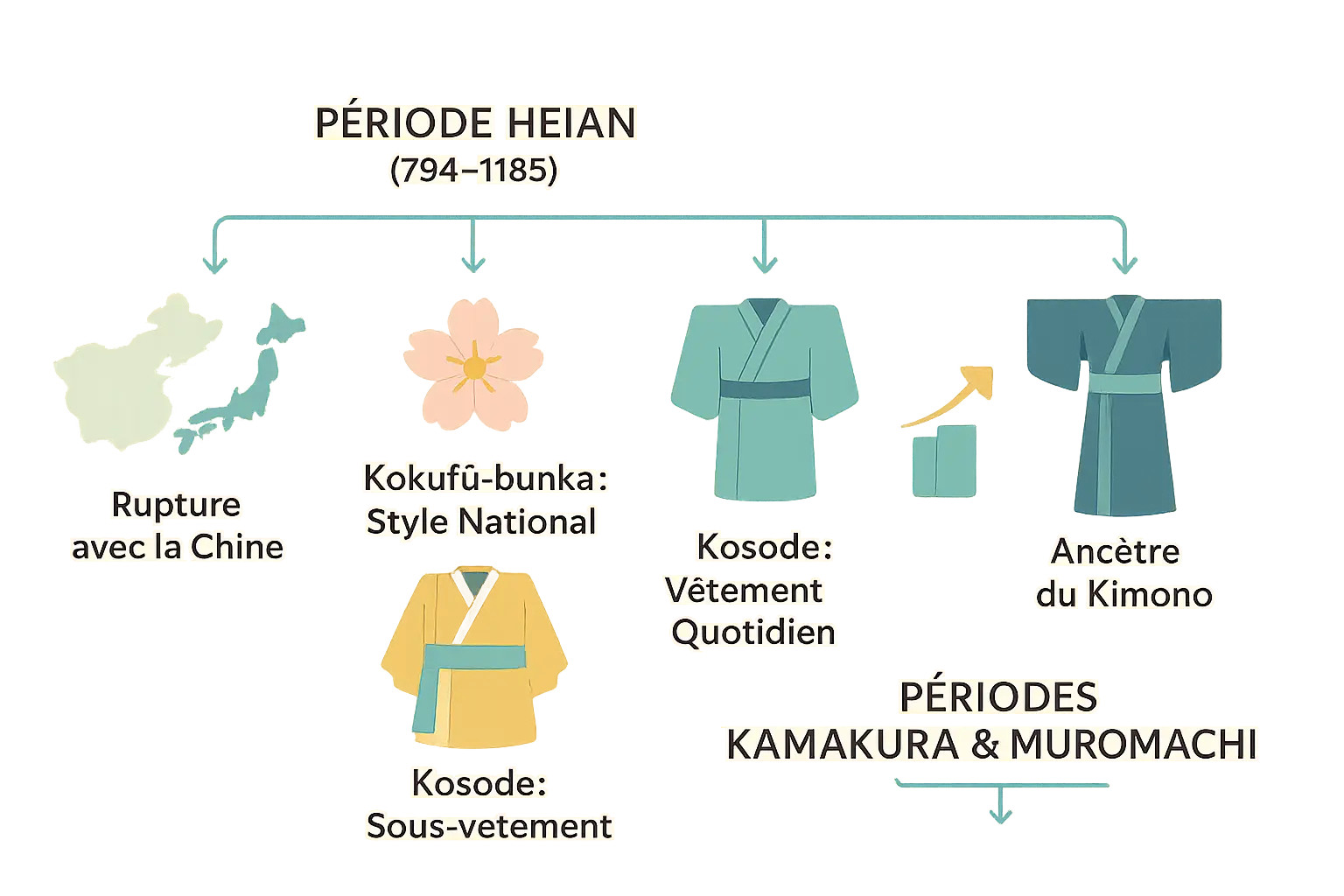

La période Heian et l'affirmation culturelle

Quel tournant décisif que la période Heian (794-1185) ! En interrompant les missions diplomatiques en Chine, le Japon s’affranchit peu à peu de l’hégémonie culturelle chinoise. Ce rejet progressif donne naissance au kokufū-bunka, une "culture nationale" qui imprègne la poésie, la calligraphie et la mode. Derrière les murs du palais, le kosode naît dans l’intimité : robe blanche à manches étroites portée sous les 12 couches du jūnihitoe féminin.

Sa simplicité contraste avec les manches spectaculaires des tenues aristocratiques. Pourtant, cette sobriété préfigure déjà un futur glorieux. La culture du kana, révolution littéraire féminine, trouve un écho dans ce vêtement modeste, symbole d’une quête d’authenticité japonaise. Même discret, il devient la toile de base de l’identité vestimentaire japonaise. Imaginez les dames de cour glissant leurs mains délicates sous les manches cachées du kosode, tandis que les motifs cachés sous les couches racontent des poèmes secrets.

Le kosode, vêtement du quotidien et ancêtre du kimono

Descendons des fastes de la cour aux ruelles des bourgs marchands. Pour les roturiers des périodes Heian et Kamakura, le kosode révèle sa nature pratique : une robe unique suffit pour les tâches quotidiennes. Quelle métamorphose historique ! Avec l’affaiblissement de l’aristocratie, le kosode grimpe en grade. Les samouraïs l’adoptent pour sa fonctionnalité, préférant ses manches réduites aux vastes manches aristocratiques qui gênaient les mouvements guerriers.

À l’époque Muromachi (1336-1573), il remplace les vêtements extérieurs complexes. L’obi, ceinture modeste d’abord utilisée par les roturiers, devient l’accessoire clé. Sa transformation à l'époque Edo, avec l'introduction de l'obijime (ruban de serrage), marquera l’émergence du kimono moderne. Derrière son apparence sobre, le kosode, conçu en lignes droites, offre une toile idéale pour motifs saisonniers. Les printemps éclatants de fleurs de prunier succèdent à l’automne mélancolique des feuilles d’érable, préfigurant les codes esthétiques encore vénérés aujourd’hui.

Du kosode au kimono : l'âge d'or de la période Edo

L'art de la décoration et l'évolution de la forme

Pendant les périodes Sengoku et Azuchi-Momoyama, le kosode s’affirme comme une véritable toile d’artiste. Les motifs s’affranchissent des conventions avec des compositions audacieuses et des couleurs vives, profitant de l’abandon progressif du hakama qui libère l’ensemble du tissu pour l’expression créative. Les brocarts chinois kara-ori, les broderies complexes du tsujigahana et les teintures shibori révèlent un art du détail exceptionnel.

À l’aube de l’ère Edo (1603-1867), le kimono entre dans son âge d’or. La paix et l’épanouissement culturel transforment les kimonos féminins en chefs-d’œuvre d’élégance. Les manches s’allongent progressivement, donnant naissance au furisode, symbole de jeunesse et de féminité, tandis que les brocarts et la technique du tsujigahana révèlent des décors époustouflants de paysages ou d’oiseaux en vol. Certains kosode, dits « ji-nashi », arborent des motifs si denses que le tissu disparaît sous les ornements.

La naissance de la silhouette moderne

L’obi, autrefois simple cordelette utilitaire, devient un accessoire clé. De 6 cm à 30 cm de large en quelques décennies, cette ceinture nécessite des nouages complexes. Les geishas et acteurs de kabuki, comme Kichiya Kamimura, inventent des nœuds spectaculaires qui influencent toute la société. Les motifs de l’obi, souvent en harmonie avec ceux du kimono, ajoutent une dimension supplémentaire à l’élégance vestimentaire.

L’obijime, corde fine d’origine kabuki, vient parfaire cette transformation. Adopté par les élites dès 1817, il stabilise l’obi tout en ajoutant une touche décorative. Les tressages en soie, parfois ornés de perles de verre, reflètent un raffinement croissant. À la fin de l’ère Edo, la silhouette iconique du kimono est fixée pour hommes et femmes. Les bases de ce vêtement intemporel sont désormais établies, capturant l’âme d’une époque où art et raffinement se mêlaient dans chaque pli de soie. Les variations selon l’âge et le statut, comme l’odachi pour les jeunes femmes ou le ko-furisode pour les cérémonies rares, révèlent une sophistication sociale codifiée.

Au-delà de la forme : la symbolique des couleurs et des motifs

Un message tissé dans les couleurs

Les couleurs du kimono portent une symbolique des couleurs profonde, héritée de siècles de traditions. Le rouge, associé à la chance, était naguère porté par les jeunes femmes pour attirer le bonheur. Le blanc, symbole de pureté, marque aussi les rites funéraires, illustrant sa double fonction de vêtement sacré et de passage vers l’au-delà.

Le bleu, teint avec des feuilles de Tadeaj ou des végétaux fermentés, évoque la mer et le ciel. Réservé aux classes populaires à l’époque d’Edo, il reflète une société où le vêtement raconte des histoires de statut et de croyances. Les nuances obtenues grâce à des teintures naturelles résistantes soulignent l’harmonie entre l’homme et la nature.

La nature et les mythes comme source d'inspiration

Les motifs traditionnels forment un langage visuel riche. Les fleurs de cerisier (sakura) symbolisent la beauté éphémère, rappelant la fugacité de la vie. Les grues (tsuru), oiseaux de longévité, ornent souvent les kimonos de mariage pour unir bonheur conjugal et espérance de vie.

Les vagues (seigaiha), motifs ancestraux, incarnent la force tranquille et la prospérité. Le chrysanthème (kiku), emblème de l’empereur, symbolise longévité et royauté, porté lors du Kiku-no-Sekku. Le dragon (ryū), figure mystique brodée sur les kimonos masculins, incarne le courage et la sagesse. Ces dessins, apparus dès l’époque Heian, transforment chaque kimono en récit. Ils racontent des saisons, des mythes shintoïstes ou des vœux de chance, mêlant harmonieuse nature et aspirations humaines. Porter un kimono, c’est envelopper son corps d’un poème textile où chaque détail parle d’héritage et d’espoir.

L'origine du kimono en bref : un héritage à porter

Le kimono raconte une histoire millénaire, marquée par des échanges culturels et des métamorphoses stylistiques. Né d’influences chinoises venues au Japon dès le 4e siècle, ce vêtement s’est progressivement affranchi pour devenir un symbole national. Le kosode, initialement un sous-vêtement noble à l’époque Heian, s’est imposé comme vêtement principal à partir du 16e siècle, révélant une transformation sociale et esthétique fascinante.

Plus qu’un vêtement, le kimono incarne l’âme japonaise. Sa silhouette épurée, ses motifs saisonniers et son drapé élégant traduisent un respect profond de la nature et des traditions. Porté lors des cérémonies ou conservé comme trésor familial, il continue d’inspirer par son raffinement intemporel. Chaque détail, de la pose de l’obi aux motifs brodés, témoigne d’un savoir-faire ancestral précieusement transmis.

Cet héritage vivant s’offre à vous aujourd’hui. Si cette immersion dans l’histoire du kimono a éveillé votre curiosité, laissez-vous guider par l’élégance de notre collection de kimono femme ou l’authenticité de notre sélection de kimono homme. Chaque pièce porte l’âme d’un savoir-faire millénaire, prête à s’inviter dans votre quotidien.

Le kimono incarne un héritage millénaire, né d’influences chinoises avant de s’affirmer comme symbole de l’art de vivre japonais. De l’élégance des motifs aux codes séculaires, chaque détail raconte une histoire. Découvrez notre collection de kimono femme et kimono homme, où tradition et modernité s’entrelacent pour célébrer cette beauté intemporelle.

FAQ

Qui a créé le kimono ?

Le kimono, tel que nous le connaissons aujourd’hui, n’a pas d’auteur unique. Son histoire s’écrit sur plusieurs siècles, au croisement des influences chinoises et de l’ingéniosité japonaise. À l’origine, les premières formes de vêtements ressemblant au kimono apparaissent durant la période Kofun (300-538 apr. J.-C.), marquées par l’héritage des dynasties Han et Tang. Ce n’est qu’au fil des époques Heian et Edo que le kimono s’affirme comme un vêtement japonais unique. Le kosode, ancêtre direct du kimono, évolue d’un simple sous-vêtement aristocratique à une robe emblématique portée par toutes les classes sociales, devenant un véritable trésor du patrimoine nippon.

Le kimono est-il chinois ou japonais ?

Le kimono porte en lui une histoire dialoguée entre deux civilisations. Ses racines s’inspirent des vêtements chinois, notamment le hanfu et les tenues de la dynastie Tang, introduits au Japon dès le 4e siècle. Pourtant, c’est bien au cœur de l’archipel que le kimono se métamorphose en icône culturelle. Dès la période Heian, le Japon affine sa propre identité vestimentaire : le code Yoro (718 apr. J.-C.) fixe des règles distinctes, comme l’encolure de gauche à droite. Ainsi, si l’inspiration est partiellement chinoise, l’âme du kimono est profondément japonaise, façonnée par des siècles d’artisanat et de symbolisme local.

Quelle est l'origine du mot kimono ?

Le mot « kimono » révèle une poésie toute japonaise. Il s’agit de la contraction de deux caractères : « kiru » (porter) et « mono » (chose). Littéralement, il signifie donc « chose à porter », une définition poétique qui évoque l’intemporalité du vêtement. À l’origine, ce terme désignait tous les vêtements au Japon. Ce n’est qu’avec l’arrivée des habits occidentaux au XIXe siècle que « kimono » devient spécifique à cette robe traditionnelle en forme de T, ancrant ainsi son rôle de gardien de l’identité vestimentaire nipponne dans un monde en mutation.

Quelle est la signification du kimono rouge ?

Le kimono rouge, ou « aka kimono », est une célébration de la vitalité et de la chance. Cette teinte vibrante, associée à la prospérité et au pouvoir, a traversé les époques en symbolisant la force vitale. Jadis, les guerriers samouraï choisissaient ce coloris pour attirer la victoire, tandis qu’aujourd’hui, il orne les mariages comme promesse de bonheur. Les nuances profondes de rouge ornent aussi les iro-tomesode d’automne, mêlant élégance et espoir. Choisir un kimono rouge, c’est envelopper son porteur d’une énergie audacieuse, entre tradition et modernité.

Pourquoi un kimono est-il bleu ou blanc ?

Le bleu et le blanc révèlent des langages symboliques distincts. Le « ai » (bleu) incarne la sérénité et la simplicité : teinte emblématique des vêtements de travail à l’époque d’Edo, il rappelle les rives tranquilles des rivières japonaises. En revanche, le « shiro » (blanc) tisse un lien sacré avec l’au-delà. Il orne les cérémonies religieuses, les rites de passage et les funérailles, où la pureté du blanc éclatant de la soie ou du coton incarne un respect profond pour les ancêtres et la divinité. Ces deux couleurs, bien que contrastées, racontent l’équilibre entre terre et esprit, quotidien et sacré.

Quel est le symbole du kimono ?

Le kimono est bien plus qu’un vêtement : il est l’âme du Japon tissée en soie. Chaque pli, chaque motif, chaque couleur portent un récit ancestral. Il incarne l’harmonie entre tradition et élégance, l’éphémère et l’éternel. Les motifs floraux ou marins deviennent des messages silencieux, contant des souhaits de bonheur, de longévité ou de prospérité. Le kimono symbolise aussi l’art de vivre japonais, où chaque détail compte, où chaque geste de port est une danse de respect envers l’héritage culturel. C’est un lien vivant entre les générations, une œuvre d’art portée au quotidien.

Quel est le vrai nom du kimono ?

Au Japon, ce vêtement s’appelle simplement « kimono », sans altération. Pourtant, son histoire révèle son ancien nom générique : autrefois, « kimono » désignait… tous les vêtements ! Ce n’est qu’avec l’occidentalisation des silhouettes au XIXe siècle que le terme se spécialise pour désigner spécifiquement la robe traditionnelle en T. Autrefois, les aristocrates portaient un « kosode », précurseur du kimono moderne, avant que les époques Heian et Edo ne fassent de cette pièce un symbole universel. Aujourd’hui, le nom « kimono » est devenu un mot-valise de la culture japonaise, reconnu dans le monde entier.

Pourquoi ne dit-on plus kimono ?

Si le terme « kimono » reste utilisé, il est moins présent dans le vocabulaire quotidien des Japonais au XXIe siècle. Ce flou linguistique s’explique par l’occidentalisation progressive des modes de vie. Les vêtements modernes – costumes, robes ou jeans – ont remplacé le kimono dans le quotidien. Pourtant, il n’a pas disparu : il brille lors des cérémonies, mariages ou fêtes traditionnelles. Le mot persiste dans les dictionnaires et les cœurs, mais son usage courant s’estompe, comme un rituel précieux réservé aux instants exceptionnels.

Qui est de nature céleste irréel ?

Le kimono est parfois associé à des figures célestes dans la mythologie japonaise. Les divinités shinto, comme Amaterasu (déesse du soleil), ou les esprits des fleurs de cerisier (sakura) lors des hanami, arborent des kimonos aux motifs divins. Ces créatures irréelles, à la beauté éphémère, incarnent l’harmonie entre l’humain et le surnaturel. Leur kimono, brodé de symboles comme la grue (tsuru) ou les vagues (seigaiha), devient miroir d’une transcendance à la japonaise, où la grâce terrestre touche l’infini.